每年 AP 成绩刚公布,不少家庭就陷入焦虑:考了 3 分,是不是意味着没有竞争力?拿到 5 分,是不是就稳拿名校 offer?还有家长担忧:我们学校没有 AP 课程,孩子还能申请顶尖大学吗?

事实上,AP 成绩并不是申请名校的唯一指标,而更像一个反映“学术挑战力”的信号工具。3 分不等于‘失败’,4 分也远非遗憾,5 分绝不是终点。关键在于:你如何看待成绩,以及如何深化选课、备考与申请策略。

什么是 AP?为何它被视为学术“硬实力”?

AP,全称 Advanced Placement,是美国大学理事会(College Board)推出的高中升大学课程系统,分数范围从 1 至 5 分。其优势在于高难度学术内容与大学水平评价,被全球包括美加在内约60多个国家认可。优异的 AP 成绩可得大学学分或放免课程,有助学生节省时间和学费。

与 IB 等课程体系相比,AP 更为灵活。学生可仅选自己擅长或有兴趣的科目自学或修课考试,这一特点让 AP 成为申请过程中的“亮点资产”。尤其对公立高中没有丰富选课的学生,自学 AP 成绩同样具有学术加分效应。

AP成绩 ≠ 名校录取决定,但揭示申请方向

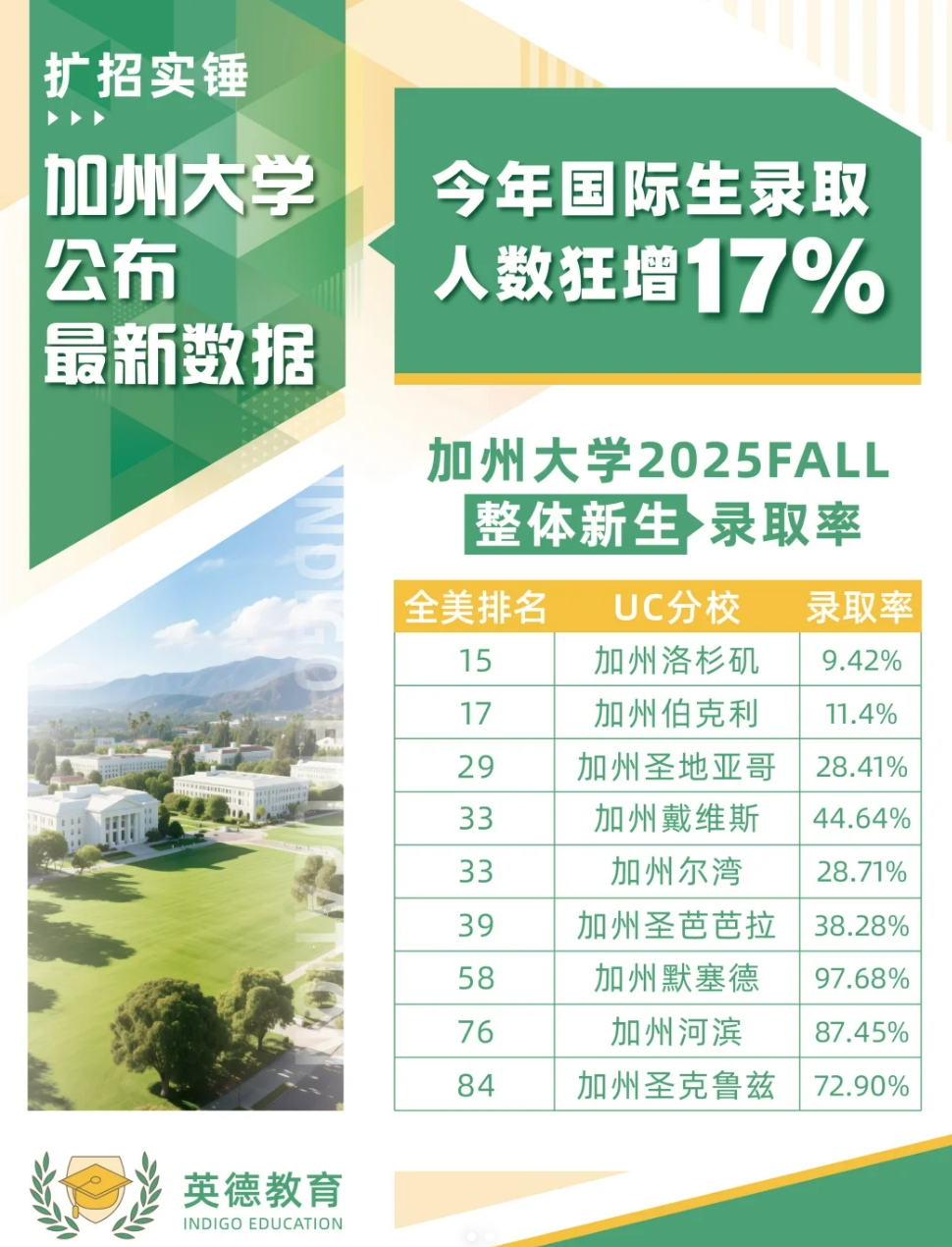

事实上,没有任何一所美加名校设定申请门槛为“必须有几门 AP,得多少分”。例如,加州大学伯克利分校在官网中明示,他们会全面评估学生所修学术课程的严谨度和挑战性,而非直截了当地要求某门 AP 5 分。从这个角度看,AP 是衡量你挑战自己的“标尺”,并非唯一评判标准。

然而,AP 分数仍会影响你的选课深度、目标专业方向和时间安排。3 分可能意味着该科目掌握不足,影响未来学习;4 分表明有一定实力但未达到顶尖水平;5 分虽然出色,但也仅是下一步挑战的起点。

AP课程与考试两轨并行,资源差距不决定最终

AP课程由学校提供,计入 GPA;AP考试则由 College Board 出题评分。两者可配合,也可分开。如果你所在学校没有 AP 课程,完全可以选择自学并参加考试,达到 5 分成绩。这在我们服务的学生中并不罕见。例如,有学生自学 AP Psychology、AP Microeconomics 并拿到高分,只在课程表上体现为自学项目。

这也让我们一直强调:与其纠结”有没有 AP 课”,更应聚焦“我会不会学,会不会考”。’Rigour’(学术挑战强度)不是课堂,而是你如何自主学习、消化难度内容并取得成绩的过程。

AP 不在“越多越好”,而在“有的准,选得对”

College Board 提供超过 30 门 AP 科目,可选种类极多。很多学生陷入“攀比”,看到别人修 7、8 门就焦虑自己选太少。但成功的策略应是结合能力、资源和目标有层级安排:

-

应用方向明确:商科可集中在 Micro/Macro Economics、Statistics;工程可选物理、微积分、计算机;文科可选英语、历史、心理学;生物、化学、统计适合医学方向。

-

合理时间线:建议从 9 年级起逐渐了解,10 年级先选一门尝试,11 年级重点冲击一到两门主力考试,12 年级根据申请节奏决定是否继续挑战或保持稳定。

无论是否修多,关键是做到“精”、要有深度,远胜于数量堆砌。

“卷得动”家庭与“卷不动”家庭的备考策略分层

在辅导中我们发现,家庭条件与支持度差异导致学生备考路径明显不同:

-

“卷得动”的家庭:从 9 年级起布局课程与项目,10–11 年修 6–8 门 AP、补足竞赛/summer program/科研经历,用高强度展现深度学术挑战。

-

“卷不动”的家庭:推荐保持 GPA 稳定,选1–2 门喜好科目冲 AP 考试,如 AP Psychology ,AP Statistics,这类课程难度适中但能展现思辨能力。

关键不是卷得多,而是走得稳。

结语:AP 是成长过程,不是分数游戏

当 AP 成绩出炉,我们应理性看待。你是否勇于挑战、是否从考试中学习、是否有能力承担难度,这些经历构成了大学想看到的“学术潜力”。比起纠结 3 分是否合格,不如询问自己从中学到了什么;比起包邮式备考 5 分,不如思考背后是否体现你的学术规划与兴趣深度。

真正的好成绩,不仅是 AP 分数,更是你为此挑战、思考和准备的路径。无论结果如何,AP 是一次自我跨越,而非简单数字游戏。

Leave A Comment